長福寺 (生駒市)

生駒市は奈良県の北西端に位置し、奈良県と大阪府を隔てる生駒山(標高642m)の山裾西側に南北に長い市域を有している。

人口が10万人を超えて、県下では奈良市・橿原市に次ぐが、これは大阪のベッドタウンとして、大きな住宅地が自然に恵まれた丘陵地帯に開発されてきたことによる。

この地の歴史は長く奈良時代前後まで遡り、市域に点在する寺院の中には推古天皇・聖徳太子・行基等が開創と伝えられるところが多い。

室町時代以来の歴史を誇る茶筌の生産は全国の8割を占める。

重要文化財の本堂(本尊は阿弥陀如来像)は鎌倉時代後期に建立。境内の背後の丘陵一帯は、中世の田原口城跡だ。

長福寺(真言律宗)は近鉄生駒駅の北1km強の俵口町にある。

周囲は住宅に囲まれているが、あまり広くは無いものの寺域一帯だけは年輪を重ねた老樹や竹林が生い茂っていて、静謐さを保っている。

私が訪れたとき、職人3人が木々の剪定や庭の手入れを行っていた。

寺は、奈良時代、聖武天皇の勅願による僧行基(生駒市の竹林寺に墓がある)の開基と伝わっている。

(一説には、聖徳太子が創建)

鎌倉時代には荒廃したが、実詮律師により弘安年間(1261〜64年)に再建され、現在の本堂がその時代のものだ。

国指定重要文化財の本堂は、間口5間・奥行3間・単層の入母屋造りで本瓦葺き・向拝が1間付いている。

屋根の傾斜は緩やかで、よく見ると軒先がわずかに反り返っていて、軽やかな雰囲気を醸し出している。

生駒市には国宝2点、重文25点がある。

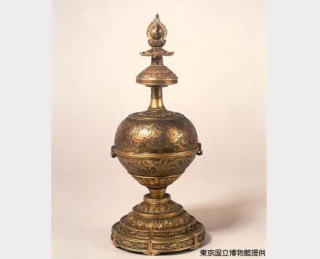

国宝は長弓寺本堂とここ長福寺が有する金銅能作生塔(こんどうのうさしょうとう)だ。

金銅能作生塔は鎌倉時代の代表的な金工作品で、如意宝珠を納める塔である。(但し、東京国立博物館に寄託されていて寺にはない)

本堂側面

柱や長押(なげし)上の欄間板には三千仏図や天女図が、内陣四天柱には仏菩薩図や仏来迎図が極彩色で描かれているそうだが、内部は拝観できなかった。

国宝・金銅能作生塔

(写真は生駒市デジタルミュージアムから)

文化庁統一の表示看板

左側に駐車場、脱輪に注意。

20段ほどの階段を上る。

鐘 楼

本堂四方にこの鬼瓦(?)

白壁に鬼瓦が埋め込まれている

| 住 所 |

奈良県生駒市俵口町841 |

| 電 話 |

0743−73−2563 |

| アクセス |

近鉄奈良線生駒駅からバス(生駒台循環)北条下車徒歩10分 |

| 寺 宝 |

国宝:金銅能作生塔

重文:本堂

その他に本尊・木造阿弥陀如来坐像など |

| 駐車場 |

車は山門左側の駐車場(4台分)に停めたが(脱輪注意)、他の資料では15台分とあり、別の場所にあるのかも知れない。 |

| その他 |

本堂内部拝観については、上記に電話で確認ください。 |